「子どもに何度言っても勉強しようとしない……このまま放っておくべき?」

「子どもが勉強しないのは親が原因?どうしたら自分で勉強するようになるんだろう」

子どもに勉強するよう何度注意しても言うことを聞いてくれず、苦労した経験のある方は多いのではないでしょうか。

イライラしたくないのに、つい感情的になってしまい「私の育て方が悪かった」と自分を責めてしまう方もいるかもしれませんね。

結論、子どもが勉強をしないのは親のせいとは限りません。子どもの学習意欲は、以下の原因によって下がる可能性があるためです。

- 勉強の目的・意義を見出だせていない

- 学習習慣がなく勉強のやり方がわからない

- 学校の授業を理解できず勉強がつまらない

- 学校生活や人間関係のストレスが大きい

- 勉強に集中できる環境が整っていない

ただし、中には親の行動が引き金となって、子どもが勉強しなくなるケースもあります。

強制的に勉強をやらせたり、言うことを聞かない子どもを責めたりすると、学習意欲だけでなく親子関係にも悪影響を及ぼしかねません。

そこで本記事では、小学校教員として子どものやる気を引き出してきた経験のある筆者が、子どもの勉強しない原因や将来的なリスク、親のNG行動や学習意欲を高めるポイントを解説します。

勉強のことでイライラせず、子どものやる気を自然に引き出したい方は、ぜひ参考にしてください。

子ども自身が「勉強って楽しい」と思えるアプローチの仕方を一緒に考えていきましょう!

子どもが勉強しないのは必ずしも「親のせい」ではない

冒頭でも説明したとおり、子どもが勉強しないのは、必ずしも親のせいとは限りません。

子どもの学習意欲は、勉強への苦手意識や学校での人間関係など、さまざまな要因によって左右されるためです。

たしかに「家庭環境や遺伝は子どもの学習意欲を低下させる一因になる」との考え方もあります。しかし、それだけで子どもの学力が完全に決まるとは言い切れません。

私が出会った保護者の中には「子どもが勉強しないのは私のせいだ……」と自分を責めてしまっている人もいましたが、その必要はありませんよ!

なかなか勉強のやる気が出ない子どものために、親としてできることはたくさんあります。

子どもが楽しく勉強するためにも、まず「なぜ勉強しないのか」という根本的な原因を見極め、安心して学習できる環境を整えましょう。

子どもが勉強しない5つの原因

親が何度注意しても子どもが勉強しない原因として考えられるのは、以下の5つです。

机に向かう気持ちが整っていない段階で「勉強しなさい」と言っても、子どもの反発を招く可能性があります。

子どもが前向きな気持ちで勉強するためにも、今抱えている悩みを解消して安心感を持たせましょう。

勉強の目的・必要性を見出だせていない

学習意欲の低い子どもは、何のために勉強するのか、なぜ勉強が必要なのか、納得できる答えを見つけ出せていない可能性があります。

自分なりの目的・必要性を見出だせないと、勉強がムダな時間のように思えて机に向かえないのです。

実際のところ、子どもに「なぜ勉強をしなければいけないの?」と聞かれたとき、自信を持って答えられる方は少ないのではないでしょうか。

子どものやる気を引き出すためには、親自身が勉強の目的・必要性を見出し、それを丁寧に伝えることが大切です。

具体的なアプローチ法については、「子どもと一緒に勉強の目的・意義を考えてみる」をチェックしてみてください。

学習習慣がなく勉強のやり方がわからない

毎日の学習習慣が定着していないために、勉強のやる気が出ないケースもあります。

机に向かっても「何から・どのように」勉強を始めたら良いのかわからず、考えることを諦めてしまうのです。

「志望校に合格する」「国語で80点以上取る」などの目標があっても、ゴールを目指す手段がわからなければ、勉強も長続きしないでしょう。

無理なく学習習慣をつけるためには、子どもが好きな分野の勉強を5〜10分などの短時間から始めてみるのがおすすめです。

詳しい学習の進め方については、「勉強のハードルを下げて学習習慣をつける」で解説していきます。

学校の授業を理解できず勉強がつまらない

学校の授業内容を十分に理解できず、勉強を「つまらない」と感じることも、子どもの学習意欲が下がる原因の一つです。

授業を理解できないことで周囲に劣等感を抱くため、勉強への苦手意識が大きくなり、机に向かうことを避けるでしょう。

苦手意識を持った状態で勉強しても、子どもにとって苦痛の時間となり、ますます勉強嫌いを加速させてしまいます。

子どもが勉強しないときは、テストの結果や通知表などから直近の成績を把握し、苦手分野の克服をサポートしましょう。

少しずつ理解が深まり、努力が結果として表れてくると、達成感を得られて学習意欲も高まるはずです。

苦手分野を把握するのが難しい場合は、面談などのタイミングで担任の先生に相談してみるのもおすすめですよ!

子どもの苦手分野を丁寧に洗い出す方法は、「苦手分野を細かく把握して少しずつ克服する」の中でも解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

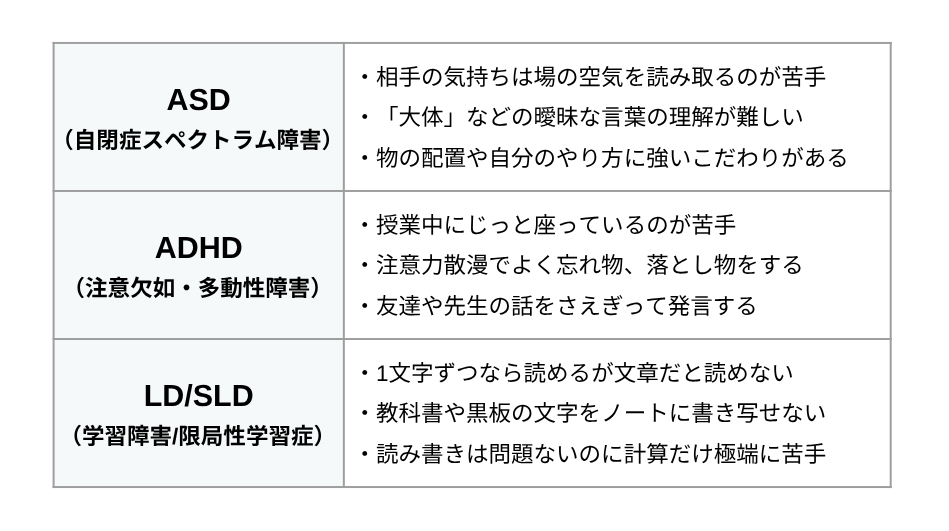

授業についていけないのは発達障害が影響している可能性もある

なかなか学校の授業についていけないのは、発達障害が影響している可能性も考えられます。

学校の授業を理解できないからといって、必ずしも発達障害とは限りません。しかし、少しでも可能性がある場合は、今のうちに子どもの特性を正しく把握しておくことが大切です。

学校や家庭の様子から、以下の項目に当てはまる行動が見られないかチェックしてみましょう。

少しでも発達障害の疑いがあると感じたら、家庭だけで悩みを抱えず、児童精神科や発達外来など医療機関への受診を検討してみてください。

学校生活や人間関係のストレスが大きい

学校生活や人間関係のストレスが大きいことも、子どもの学習意欲に影響を与える可能性があります。

小中高問わず、学校ではさまざまな出来事があり、親が思う以上に子どもは身体的・精神的な疲れを溜めて帰ってきます。

人間関係や部活動でのトラブルに巻き込まれると、モヤモヤした気持ちが残り、机に向かっても勉強が進まないでしょう。

大人でも、ストレスが溜まると仕事に集中できなくなりますよね……。

子どもが勉強しないとき、表情が暗かったり悩んだりしている様子が見られる場合は、無理のない範囲で悩みを聞き出してみましょう。

親が真剣に向き合い、気持ちに寄り添ってくれるだけでも子どもは安心し、学習意欲も少しずつ取り戻せるかもしれません。

子どもが相談しやすい雰囲気をつくる方法を知りたい方は、「子どもが気軽に悩みを相談できる雰囲気をつくる」をチェックしましょう。

勉強に集中できる環境が整っていない

子どもが以下の状況に当てはまる場合は、勉強に取り組む環境が原因で、学習意欲が低下していると考えられます。

- 机の上に勉強と関係ないものが置かれている

- 勉強を始めてもすぐにスマホやゲームを触っている

- 学習机の近くに漫画があってつい読んでしまう

- 机と椅子の高さが子どもの身長に合っていない

- 勉強中の手元が暗くて教科書・ノートが見づらい

このような学習環境では、高いモチベーションで勉強に取り組んでも集中力が長続きしません。一度集中力が途切れると、再びやる気を取り戻すのも難しいでしょう。

やる気はあるのに、周りの環境が影響して勉強に集中できず、モチベーションを下げてしまうのはもったいないことです。

勉強を始めてもすぐに中断してしまう場合は、「勉強に集中しやすい学習環境をつくる」を参考に、机周りを一度見直して集中しやすい環境を整えましょう。

子どもが勉強しない原因となる親のNG行動

子どもが勉強しないのは、必ずしも親のせいとは限りません。ただし、心配する気持ちが強すぎるあまり、学習意欲を下げてしまう可能性があるのも事実です。

日々の接し方を振り返り、無意識のうちに次の行動を取っていないかチェックしてみましょう。

仮に当てはまる項目があったとしても、自分を責める必要はありません。できることから少しずつ改善すれば、子どもの信頼を取り戻し、勉強のやる気も引き出せるようになりますよ。

勉強の意義を伝えず強制的にやらせようとする

なぜ勉強しなければならないのかを伝えず、ただ叱って強制的にやらせようとしても、子どもは反発心を抱いて勉強嫌いになってしまいます。

以下のような言葉を子どもに投げかけていないか、チェックしてみましょう。

- 遊んでいないで今すぐ勉強しなさい!

- 宿題が終わるまでゲームは禁止!

- やる気がなくても、とにかくやりなさい!

私も授業中、やる気を感じられない子に対して強く叱りつけてしまった経験があります……。

もともと勉強好きな子でも、自分の意思とは関係なく勉強を強制されると学ぶ楽しさを実感できなくなってしまいます。

とはいえ、どれだけ注意しても子どもが勉強しないと「無理にでも机に向かわせた方が良いのでは」と考えてしまいますよね。

子どもに対してイライラしてしまう場合は、なぜそこまで勉強させたいのかを一度考えてみましょう。

自分の考えを見つめ直すことで、勉強の意義が明確になり、納得のいく説明をして子どもに学習を促せるかもしれません。

「勉強しないと将来困る」と脅してしまう

以下のような脅しの言葉を使うことも、子どもの学習意欲を大きく低下させる原因となります。

- 勉強しないと将来苦労するよ!

- そんな成績だったら良い高校・大学に行けないよ!

- 大人になってから困っても知らないからね!

今から勉強しておかないと、子どもが将来的に困る可能性があるのは事実です。

しかし、むやみに脅すことで勉強に対する恐怖心が強くなると、本来の実力を発揮できなくなるかもしれません。

勉強の必要性を子どもに訴えるときは「将来こんなことができるようになる」と前向きな言葉を使うのがポイントです。

子どもが将来に希望を持てると、自然と勉強のやる気も上がり、積極的に学習を進めて成績アップにつなげられます。

子どもの小さなミスを細かく指摘する

子どもが自主的に勉強しても、小さなミスに対して親から細かく指摘されると、一気にモチベーションが下がってしまいます。

無意識のうちに以下の言葉を使っていないか、チェックしてみてください。

- こんな簡単な問題もできないの?

- また間違えた?いつになったらできるの?

- そんなこともわからないなんて困るよ……

- ほら、また間違えた!だから言ったでしょ!

- もっとちゃんと見ないから間違えるんだよ!

- もう少し考えてやらなきゃダメでしょ!

親は励ましたつもりでも、こうした言葉の積み重ねで子どもは自信を失い「自分はダメな子だ」と自己否定する可能性があります。

勉強をサポートするときは、子どもがミスをしたときこそ「大丈夫だよ」と肯定的に受け止めることが大切です。

私が小学校教員として働いていたときは「ここまでの考え方は合っているよ!」「自分の力で答えを出そうとしたんだね」など、プラスの側面にも目を向けていました。

間違いやミスがあっても自分で乗り越えられるように見守り、困ったときは手を差し伸べることで、子どもは前向きに成長し続けられます。

勉強しない子どもを責める・否定する

子どもの将来を考えたときに「きちんと勉強してほしい」と思うのは、親として当然のことですよね。

しかし、勉強しないからといって、以下のように子どもを責める・否定する言葉をぶつけるのは極力避けましょう。

- だから何もできなくなるんだよ!

- 自分で勉強できない子は私の子じゃない!

- 本当にダメな子ね!

- お兄ちゃんはきちんと勉強しているのに……

- ◯◯くんは自分でちゃんと勉強しているんだよ?

このような言葉を使うと、子どもは自分の存在を否定された気持ちになり「自分は誰にも必要とされていない」と考えるようになってしまいます。

兄弟や同級生など、周りの人と比較する発言もNGです。周囲に対する劣等感が大きくなり、勉強だけでなく何事にも自信を持って取り組めなくなるかもしれません。

子どもを責める・否定する言葉は、イライラが募ったときに出やすい傾向にあります。

感情的な言葉が出そうなときは、一度その場から離れて冷静になり、気持ちを落ち着かせてから子どもの話を聞くことを意識しましょう。

どんな末路が待っている?勉強しない子どもが抱えるリスク

子どもが勉強をしないと、将来的に以下のリスクが生じてしまい、進学後もさまざまな困難に直面する可能性があります。

「なぜ勉強しなければならないのか」を子どもにわかりやすく伝えるためのヒントとして、参考にしてみてください。

- テストの点数や成績が落ちる

- 進学先の選択肢が狭まる

- 進学しても留年・中退のリスクがある

- 就職先の選択肢が狭まる

- 理想の収入を得るのが難しくなる

理由はどうであれ、子どもに勉強する習慣がなければ、将来の目標を見つけても進路の選択肢が狭まり、夢を実現させるのも難しくなるでしょう。

勉強しないことで周りとの成績差が生じると、劣等感が大きくなり、何をするにも自己否定に陥りやすくなってしまいます。

子どもの学習意欲を高めるには、上記のリスクを1つずつ丁寧に説明して勉強の必要性に気づかせるのがポイントです。

勉強しない子どもに親ができる5つのこと

子どもが勉強しない原因を把握できたら、以下5つの方法で徐々にやる気を引き出しましょう。

小さな悩みや不安でも解消し、学習環境を整えることで、子どもは安心して勉強に取り組めます。

- 子どもと一緒に勉強の目的・意義を考えてみる

- 勉強のハードルを下げて学習習慣をつける

- 苦手分野を細かく把握して少しずつ克服する

- 子どもが気軽に悩みを相談できる親子関係を築く

- 勉強に集中しやすい学習環境をつくる

ただし、子どものやる気は1日や2日で劇的に変化するとは限りません。イライラして子どもと衝突するのを避けるためにも、期待しすぎず長い目で見守ることが大切ですよ。

1.子どもと一緒に勉強の目的・意義を考えてみる

子どもが勉強の目的・意義を見出だせていない場合は、何のために勉強するのかを一緒に考えてみましょう。

子どもが自分なりの夢や目標を見つけられると、勉強の必要性を実感しやすくなります。

将来何をしたら良いのかわからない場合は、「テストで良い成績を残す」「友達と同じ学校に進学する」という近い目標を立てても大丈夫です。

目標達成に向かう中で「わかった」「できた」という成功体験を積めば、勉強の面白さを実感して学習意欲も高まるでしょう。

ポイントは、子どもが「勉強する意味なんてない」と発言しても、その思いを否定せず受け止めることです。

自分の気持ちを親に受け止めてもらうと、子どもは安心感を覚え、前向きに勉強の目的・意義を考えられるようになります。

2.勉強のハードルを下げて学習習慣をつける

学習習慣がなく、勉強のやり方がわからない子どもには、短時間で簡単にできる学習から始めるのがおすすめです。

子どもが「これなら頑張れそう」と思える小さな目標を設定すると、勉強に対するハードルが下がり、無理なく学習習慣をつけられます。

私が教員のときは、保護者の方に以下のような学習方法を提案していました!

- 好きな教科の問題集を2ページだけ解く

- 新しい漢字3個をノートに書き写してみる

- 英単語を10分で5つ暗記し、クイズを出す

最初は勉強の質にこだわらず、好きな教科から取り組んで学ぶ楽しさを実感することが大切です。

勉強のコツをつかめてくると、親のサポートがなくても少しずつ自分で工夫しながら学習できるようになります。

3.苦手分野を細かく把握して少しずつ克服する

子どもが学校の授業を理解できず悩んでいる場合は、どこが苦手なのかを細かく把握して少しずつ克服しましょう。

勉強が苦手な子でも、細かく洗い出してみると「これなら簡単に克服できそう」と思える単元・分野は案外見つかるものです。

定期テストや模試の結果を見ながら、苦手な教科の単元・分野を以下の5つに分類してみましょう。

- 教科書や参考書を見ても問題の解き方がわからないレベル

- 解説を読めばなんとなく理解できるが自分で解くのは難しいレベル

- 教科書や参考書を読めばとりあえず理解して問題を解けるレベル

- 基本問題であれば何も見なくても解けるレベル

- 応用問題でも自分なりに解き方を考えて答えを出せるレベル

苦手分野を把握できたら、難易度の低い勉強から取り組むことで、成功体験を積みやすくなります。

ちょっとしたクイズや暗記など、気軽に挑戦できる学習から始めると、苦手分野の勉強も抵抗なくできますよ!

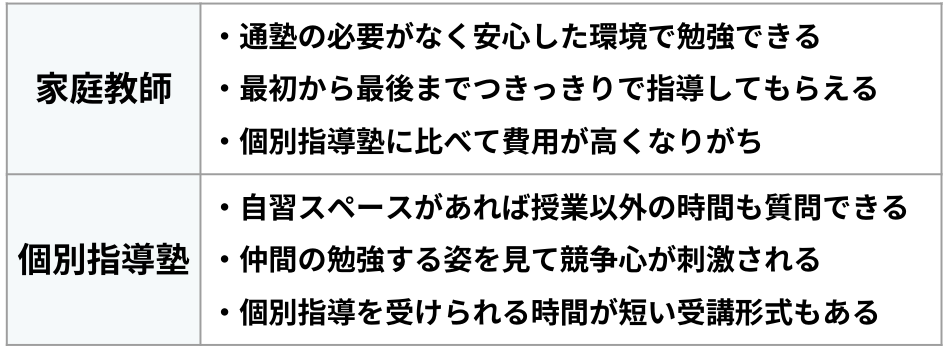

独学が難しい場合は家庭学習・個別指導塾を利用するのもあり!

人によっては、勉強への苦手意識が強く、自分の力で克服するのが難しい場合もあります。そこでおすすめなのは、1対1の指導を受けられる家庭教師や個別指導塾を利用することです。

どちらも個別のカリキュラムを組めるため、子どもが自分に合った無理のないペースで苦手克服を目指せますよ。

家庭教師と個別指導塾の主な特徴は、以下のとおりです。

子どもに合った学習スタイルを選ぶと、不安やストレスなく苦手を克服し、自信を持って勉強に取り組めるでしょう。

4.子どもが気軽に悩みを相談できる雰囲気をつくる

精神的ストレスで勉強に集中できない場合は、子どもが気軽に相談できる雰囲気をつくることが大切です。

子どもが安心して親にSOSを出せると、スピーディな問題解決につながり、勉強のやる気も自然と湧いてきます。

子どもが悩みを打ち明けやすい雰囲気をつくるには、日々のコミュニケーションで以下のポイントを押さえましょう。

- 子どもの話をさえぎらずに最後まで聞く

- 子どもに求められたときだけアドバイスする

- 子どもが感じたことをそのまま受け止める

- 子どもが話したくないことは無理に聞かない

相談を受けるときも、上記を意識して丁寧に話を聞くと、子どもは「話してよかった」と安心できます。

どうしても親に話せない悩みがある場合は、学校や専門の相談窓口に話すよう伝えるアプローチも必要です。子ども向けの相談窓口については、以下のサイトを参考にしてください。

5.勉強に集中しやすい学習環境をつくる

勉強に集中できる環境が整っていない場合は、以下の方法で子どもに適した学習環境を用意しましょう。

- 勉強専用の学習スペースを設ける

- 机の上には勉強に必要な道具だけを置く

- ゲームやスマホ、漫画などは手の届かない場所に隠しておく

- 姿勢が崩れないよう机と椅子の高さを調節する

- 目に負担がかからないよう手元を照らすライトを活用する

学校の授業でも、机周りの整理整頓を徹底するだけで集中力が大きく変わりますよ!

机と椅子の高さは、以下の3つを確認しながら調節するのがポイントです。

- 腰、腕、ひざの3つがそれぞれ90度になっているか

- 太ももと机の間に空間があり、足を自由に動かせるか

- 足の裏全体が床にべったり着いているか

集中しやすい学習環境を用意すれば、自然と勉強が捗るため、内容理解が進んで着実に成績を伸ばせるでしょう。

子どもの学習意欲を高めるために意識すべき3つのポイント

心に余裕を持ちつつ、子どもの学習意欲を高めるには、以下3つのポイントを意識してみてください。

自分の考え方を見直すことで、勉強の楽しさや子どもの小さな成長に目を向けられるようになり、自然とやる気を引き出す関わりができます。

1.子どもをコントロールしようとする気持ちをなくす

親が心の余裕を持って勉強のサポートをするためには、子どもをコントロールしようとする気持ちをなくすことが大切です。

たとえ年齢が幼くても、子どもには自分の意思があります。勉強するかどうかを最終的に決めるのは、子ども自身なのです。

「なぜ言うことを聞いてくれないの」とイライラしてしまう方は、無意識のうちに子どもをコントロールしようとしているのかもしれません。

親子関係を悪化させないためにも、まずは「自分の思い通りに行動してほしい」という気持ちをなくし、子どもの意思を最優先に考えましょう。

たしかに勉強も大切ですが、子どもにとって重要なのは学ぶ楽しさや成長の喜びを実感し、何事にも前向きに挑戦する姿勢を身につけることです。

子どもに期待しすぎないことで、自然と心の余裕も生まれ、適切なサポートで学習意欲を高められます。

2.子どもの努力や成長に目を向けて積極的に褒める

子どもに自信を持たせて勉強のやる気を引き出すには、どのような状況でも小さな努力や成長に目を向けて積極的に褒めることも重要です。

計画通りに学習が進まなかったときや、問題を間違えたときこそ、以下のような声かけで子どもの頑張りを受け止めましょう。

- 毎日頑張っているから、たまには休んでもいいんだよ

- 今日進まなかった分は違う日にカバーすればいいから大丈夫!

- 難しい問題に挑戦しただけで十分すごいよ!

- 答えは間違ったけど自分の力で考えたことが大きな成長だよ

思い通りの結果を得られなくても、努力の過程をきちんと褒めることで、子どもは「次も頑張ろう」とやる気を高められます。

ただし、過剰に褒めると「嘘くさい」と思われるかもしれません。

教員時代に「絶対そんなこと思ってないでしょ」と子どもに言われたときは、ドキッとしました……!

子どもに自信を持たせるには、小さな努力や成長を素直に受け止め、さりげなく「頑張ったね」「えらいね」と伝えるのがポイントです。

3.親自身が勉強の楽しさを実感して子どもに伝える

子どもの学習意欲を高めるには、親自身の勉強に対するマイナスイメージを払拭し、学ぶことを心から楽しみましょう。

親がどれだけ「勉強は楽しいもの」と言っても、無意識に発する言葉の端々から「勉強=つらいもの」というイメージは伝わるものです。

そのため、まずは親自身が勉強に取り組み、新しい知識を得たり難しい問題に挑戦したりすることの面白さを実感してみてください。

取り組む内容は、読書や資格取得に向けた勉強などでかまいません。

親が机に向かう姿を見せることで、子どもは「自分もやってみようかな」と自主的に勉強を始めるでしょう。

私が教室で本を読んでいると、子ども達の方から興味を示してくれたこともありました!

一緒に勉強する習慣ができると、子どもに「勉強しなさい!」と注意する必要がなくなり、親子の会話も増えて良好な関係を築けますよ。

まとめ:子どもが勉強しない本当の原因を見つけて「学びたい」気持ちを高めよう

本記事では、子どもが勉強しない原因や将来的なリスク、親のNG行動や学習意欲を高めるポイントを解説しました。

子どもが勉強しないのは、必ずしも親のせいではなく、以下の原因があると考えられます。

- 勉強の目的・意義を見出だせていない

- 学習習慣がなく勉強のやり方がわからない

- 学校の授業を理解できず勉強がつまらない

- 学校生活や人間関係のストレスが大きい

- 勉強に集中できる環境が整っていない

ただし、親が強制的に勉強をやらせたり子どもを責めたりすることで学習意欲を下げる可能性もあるため、言動には十分注意しましょう。

子どもの学習意欲を高めるには、勉強をしない原因に合わせて不安や悩みを解消し、集中しやすい学習環境を整えることが大切です。

親自身が勉強の楽しさや子どもの成長に目を向けられると、安心感を与えて自然とやる気を引き出せます。

本記事を参考に、子どもが勉強しない本当の原因を見極め、適切なアプローチで「学びたい」気持ちを高めましょう。